第12回 『教具に学ぶ ➁』

第12回 『教具に学ぶ ➁』

教具を作る。

これも養成コースに勤める僕の、大事な仕事のひとつです。

養成コースに通う学生にも、ディプロマ取得のための必須課題として教具製作が課されていますが、僕が仕事として初めて作った教具は、文化課程の作業「分類された絵合わせカード:木」で用いる絵カード類でした。

この作業では「き(木)」というものは「は(葉)」「えだ(枝)」「みき(幹)」「ね(根)」という部分から成り立っているということ、そして「は」「えだ」「みき」「ね」という各“部分”がそれぞれの役割を果たすことで「き」という“全体”が機能しているということを子どもに伝えます。

自然界に存在する植物の中の「き」。

ひとことで「き」と言っても、いろいろな「き」があります。

これらの「き」をよく眺めてみると、現実的には「は」「えだ」「みき」「ね」以外にも“部分”があることに気づきます。

たとえば、「はな(花)」が咲く「き」もあるし、「み(実)」が生る「き」だってある。

しかし、この作業で「き」の“部分”として紹介するのは「は」「えだ」「みき」「ね」だけです。

これは「き」の“部分”が、その4つだけだということを示しているわけではありません。

この作業を通して子どものなかに、奥深く浸透していくのは、世の中のあちらこちらに見え隠れしている「“全体”と“部分”」という物事の捉え方。

この考え方と子どもがはじめて出会うとき、彼らが少しでもそれを理解しやすいようにという視点で整理し、教材化したその“部分”が、「は」「えだ」「みき」「ね」だということです。

さて、この作業でまず必要になる教具は「き」の実物。

子どもは実物を見たり、それに触れたりしながら、木とその部分の名称や働きを、教師の言葉によって知ります。そして今見たこの「き」のほかにも、身の回りにはたくさんの様々な「き」があることを見つけていきます。

文化課程の作業における特徴の一つは、体験したことを体験のままで終わらせず、最終的には必ず文字で整理する段階が準備されていることです。

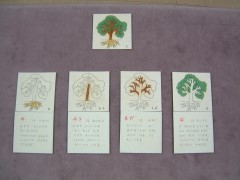

その時、必要になる教具が「き」「は」「えだ」「みき」「ね」を表す名付きの絵カード・絵カード・文字カード、そして各部分の働きを文章で記した働きのカードです。

これらのカードを用いて作業を繰り返すことで、彼らは自分の体験を文字によって整理します。

そのためのカード類を、僕は作ることになりました。

ちなみに養成コースには、この教具がなかったわけではありません。

僕が学生として通うより、ずっと前に作られたカードのセットが一揃い、ちゃんとありました。

それらは僕が学生の時にはもちろん、僕より前の学生の時にも、それから後の学生の時にも、授業があるその度に、おおいに活躍してくれていました。

けれど、絵カードは基本的に紙でできている教具です。

どんなに大切に扱っていたとしても、時間の経過に伴って、色が褪せたり、滲んだりしてきます。

残念ながら、どうしても消せないシミや汚れがでてきてしまいます。

1度作ったからと半永久的に活躍してもらえる教具ではないのです。

たいへん名残惜しくはありましたが、先代の労をねぎらいつつ、新しいカードへとリニューアル。

所長の一声によって、そのタイミングが、ちょうど僕の目の前にやってきたということです。

この教具を作ることになったとき、僕はちょっと緊張しました。

なぜなら、これは学生の頃からなんとなく思っていたことですが、僕が教具に対して感じている熱量と、養成コースがもっている教具への熱量に、かなりの温度差がある。

僕にとっての教具は「物」であり「道具」であった。

けれど、養成コースにとってのそれは、なにか違う。

なにが違うのか、それをうまく言葉で説明することはできないけれど、なぜか違う。

違うということだけは分かる。

分かるというより、肌で感じる。

そんな感じでした。

僕が感じていたところでは、学生用の“練習用”教具に対する熱量が、もともと高い。

そのうえこれが、実践授業で用いる“提示用”の教具になると、さらに一段と高い熱を帯びる。

そんななかで僕が作り替えることになったのは“提示用”のカードです。

僕は毎日この養成コースで、所長にもみくちゃにされながら働いています。

勤務期間の長さに比例して、危険探知のセンサーもそれなりに性能が向上します。

これは、波乱の幕開けの予感しかしない…。

はてさて、どうなることやら。

この続きは、また次回のおたのしみ。

新任勤め人のつぶやき

新任勤め人のつぶやき

九州幼児教育センター

九州幼児教育センター